C’est l’une des légendes les plus tenaces de l’histoire de la musique populaire. Une rumeur devenue mythe, alimentée par l’imagination collective, les pochettes de disques et la soif de secrets enfouis dans les interstices de la pop culture. Depuis la fin des années 1960, une théorie étrange n’a cessé de refaire surface : Paul McCartney, bassiste des Beatles, serait mort dans un accident de voiture en 1966. Le Paul que nous connaissons depuis ? Un sosie. Faux. Un certain William Campbell. Cette chronique, bien plus qu’un récit sur un complot, interroge la fabrique de la rumeur à l’ère des vinyles et des messages inversés.

Une nuit de novembre 1966

Tout commence par un accident. Du moins, c’est ce que dit la légende. Le 9 novembre 1966, Paul McCartney, las d’une dispute houleuse avec les autres membres des Beatles lors d’une session d’enregistrement, aurait quitté précipitamment les studios d’Abbey Road. En pleine nuit, sous une pluie fine de novembre, sa voiture aurait dérapé. L’accident aurait été si violent que son corps aurait été rendu méconnaissable. Les Beatles, paniqués, auraient décidé de tout dissimuler pour ne pas plonger l’industrie musicale dans le chaos. Il fallait préserver l’image du groupe, éviter l’hystérie. Alors, ils auraient choisi de le remplacer par un sosie.

C’est là qu’apparaît le nom de William Shears Campbell, ou parfois William Sheppard. Selon les versions, ce sosie aurait remporté un concours de ressemblances quelques années auparavant. On lui aurait appris à imiter la voix, la posture, les mimiques. Il aurait ensuite été inséré dans la formation, pendant que le reste du groupe glissait de mystérieux indices dans les pochettes et les chansons, tels des aveux cryptés.

Les racines du soupçon

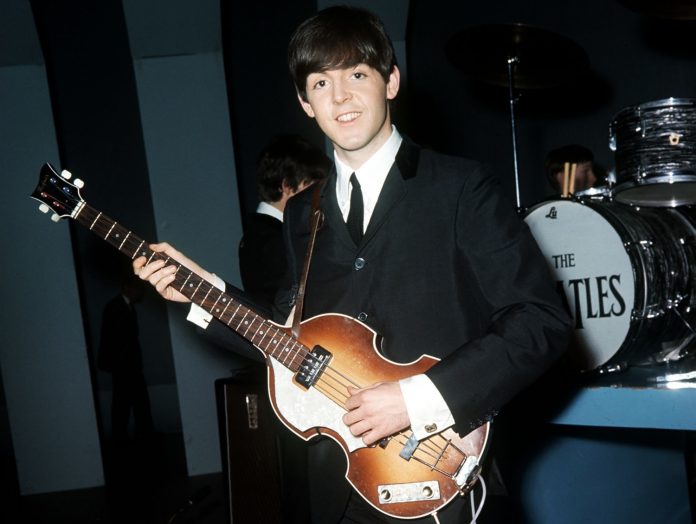

À la fin des années 60, la Beatlemania bat son plein, mais les Beatles changent. Leur musique devient plus expérimentale, plus sombre. Les coupes au bol laissent place à des moustaches, des lunettes, des tenues chamarrées. Le ton vire à la métaphysique. Et c’est dans ce changement que certains fans voient les premiers signes d’un mystère.

Deux éléments réels vont servir de point d’accroche. D’abord, un accident de mobylette en 1965, au cours duquel McCartney se blesse à la lèvre supérieure et perd une dent. L’incident, mineur, reste discret mais les séquelles sont visibles sur les clips de l’époque. Ensuite, un accident de voiture sur l’autoroute M1 en janvier 1967 : une Mini Cooper appartenant à McCartney est retrouvée endommagée. Le chanteur n’était pas à bord, mais pour certains, c’est la preuve qu’on nous cache quelque chose.

Mais la rumeur explose vraiment en 1969. À Detroit, un auditeur appelle une station de radio locale pour évoquer un étrange message entendu à l’envers dans le titre « Revolution 9 ». L’animateur joue le disque en arrière : « Turn me on, dead man », murmure la bande. Dès lors, tout s’emballe.

Le complot dans les pochettes

Les amateurs de la théorie « Paul is dead » se lancent dans une chasse aux indices. Les albums deviennent des labyrinthes symboliques. Chaque image, chaque texte, chaque accord est disséqué. La pochette d’Abbey Road, devenue emblématique, est le cœur de cette interprétation.

On y voit les quatre Beatles traversant un passage piéton. John Lennon, vêtu de blanc, incarnerait le prêtre. Ringo Starr, tout en noir, serait l’entrepreneur de pompes funèbres. George Harrison, en jean, jouerait le fossoyeur. Et Paul ? Pieds nus, en décalage avec les autres, tenant sa cigarette de la main droite alors qu’il est gaucher. Il serait le mort. Même la plaque d’immatriculation de la voiture garée derrière eux devient suspecte : « 28IF », comme « 28 if », soit l’âge qu’aurait eu Paul « s’il » était vivant.

La pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band n’échappe pas non plus à la lecture ésotérique. Les Beatles y posent devant ce qui ressemble à une cérémonie funéraire, entourés de célébrités. Devant eux, une composition florale évoque une basse pour gaucher. Certains y voient un hommage posthume. L’album contient aussi la chanson « A Day in the Life », dans laquelle les paroles évoquent un accident de voiture et la difficulté d’identifier le corps.

Et ce n’est pas fini. Dans « Strawberry Fields Forever », John Lennon murmurerait à la fin : « I buried Paul ». Dans « I’m So Tired », joué à l’envers, on entendrait « Paul is dead man, miss him, miss him ». Chaque rumeur alimente la suivante.

La presse s’en mêle

La légende devient virale à l’ancienne. Pas de réseaux sociaux, mais des journaux étudiants, des émissions de radio, des tabloïds. L’un des articles fondateurs de la théorie paraît dans un journal de l’Université du Michigan. Signé Fred LaBour, il compile les soi-disant preuves, mais en invente aussi plusieurs. Notamment l’identité du fameux sosie, William Campbell, dont il n’existe aucune preuve.

Au lieu d’être démystifié, l’article devient viral. La presse généraliste reprend le sujet. Des émissions de télévision se penchent sur les indices. La BBC en parle. Les disques des Beatles se vendent encore davantage. La rumeur devient une entité autonome, nourrie de doutes, de poésie morbide et d’une fascination pour les secrets que cacherait la célébrité.

Les Beatles réagissent

Face à l’emballement, les Beatles finissent par répondre, chacun à sa manière. John Lennon nie catégoriquement toute intention de glisser des messages cachés : « C’était de la pure invention. Un jeu qui nous a échappé. » Ringo Starr ironise, déclarant : « Si Paul est mort, il est rudement performant pour un mort. »

Mais c’est Paul lui-même qui, depuis sa ferme écossaise, doit sortir du silence. Lassé, il accepte de poser pour un magazine afin de prouver qu’il est bien vivant. Plus tard, il se moquera lui-même du complot avec humour. En 1993, il sort un album live intitulé Paul Is Live. Sur la pochette, il marche à nouveau sur le passage piéton d’Abbey Road, accompagné cette fois d’un chien. Et la plaque de la voiture affiche « 51 IS », une réponse directe à « 28IF ».

Pourquoi y croire ?

Ce qui fascine, ce n’est pas tant la véracité du mythe, mais ce qu’il dit de notre rapport à la musique, à la célébrité et à la mort. « Paul is dead » est une légende moderne, au croisement du roman policier, du jeu de piste et de la théorie du complot.

Elle offre aux fans un rôle actif : ils deviennent détectives, analystes, semiologistes. Chaque chanson, chaque photo devient une énigme à résoudre. C’est une manière de prolonger la relation avec les Beatles, de croire que leur œuvre contient des niveaux de lecture cachés.

Elle permet aussi de fantasmer sur la capacité des artistes à manipuler les signes. Et puis, il y a cette intuition étrange que les célébrités vivent hors du réel. Qu’un tel mensonge puisse être possible, dans le secret des studios, avec la complicité de l’industrie, semble presque logique à certains. Surtout dans un monde où le rock devient culte, et où la mort fait partie du mythe.

Le poids d’une légende

« Paul is dead » ne meurt jamais vraiment. Elle revient périodiquement, dans les forums, les documentaires, les œuvres de fiction. Certains vont jusqu’à comparer les visages de McCartney « avant » et « après » 1966 à l’aide de logiciels de reconnaissance faciale. D’autres examinent les signatures. Les films et les séries l’évoquent parfois avec ironie, comme un clin d’œil à l’époque où les vinyles se lisaient à l’envers à la recherche de messages du monde des morts.

Cette rumeur a traversé les générations parce qu’elle touche à quelque chose de profondément humain : la peur de la perte, le besoin de croire que ceux qu’on aime sont immortels, ou au moins remplaçables. Comme si le talent pouvait se transférer, comme si une voix aussi singulière que celle de McCartney pouvait renaître dans un double.

Paul, l’homme vivant

Et pourtant, Paul est là. Toujours. À plus de 80 ans, il continue à jouer, à chanter, à publier. Il a survécu à Lennon, à Harrison, à tant d’autres. Son œuvre parle pour lui. Son humour aussi. À la question « Êtes-vous mort ? », il répond souvent : « Pas que je sache. »

Le mythe de sa disparition est devenu un miroir dans lequel se reflètent toutes nos obsessions. Une légende urbaine née de l’ombre des studios et nourrie par la lumière d’un groupe trop grand pour être vrai. Un récit qui fait partie intégrante de l’histoire des Beatles. Non parce qu’il est vrai, mais parce qu’il est fascinant.

Et si, au fond, le vrai message caché était là : dans notre besoin collectif de croire à l’incroyable, dans notre envie de réenchanter le monde — même à travers une fausse tombe sur Abbey Road.