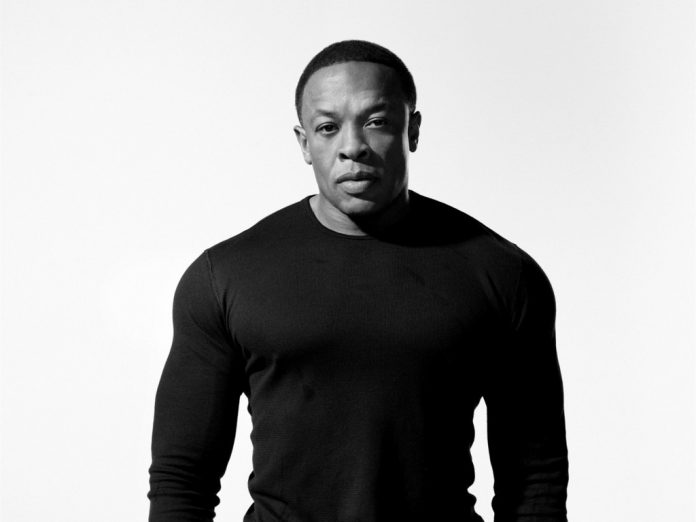

En janvier 1991, une affaire de violence secoue le monde du hip-hop : Dr. Dre, membre fondateur de N.W.A., s’en prend violemment à Dee Barnes, une journaliste afro-américaine alors en pleine ascension. Ce fait-divers va non seulement marquer la carrière des deux protagonistes, mais aussi dévoiler les mécanismes de protection d’une industrie encore peu encline à dénoncer ses propres abus. Trente ans plus tard, cet épisode reste un jalon important de la réflexion sur la violence envers les femmes dans l’univers du rap.

Une animatrice au cœur de la culture hip-hop

Dee Barnes, également connue sous le nom de Sista D, s’est fait un nom au tournant des années 1990 comme animatrice de l’émission télévisée « Pump It Up! », diffusée sur la chaîne américaine Fox. À une époque où le hip-hop sortait tout juste de l’underground pour s’imposer comme un courant musical et culturel majeur, elle donnait la parole aux artistes, posait des questions sans détour et couvrait les rivalités comme les réconciliations.

Mais l’interview d’Ice Cube diffusée en 1990 va changer le cours de son destin. Récemment séparé de N.W.A., Ice Cube, en colère contre ses anciens partenaires à cause de différends financiers, n’hésite pas à dénoncer ce qu’il appelle une exploitation au sein du groupe. Ce moment télévisé est perçu comme une trahison par les autres membres de N.W.A., en particulier Dr. Dre, qui se sent publiquement humilié.

La soirée qui a fait basculer une carrière

Le 27 janvier 1991, une soirée de l’industrie musicale est organisée au Po Na Na Souk, un club branché de Hollywood. Dee Barnes s’y rend sans se douter qu’elle deviendra ce soir-là la cible de la colère de Dr. Dre. Ce dernier l’aborde avec agressivité, furieux de la diffusion de l’interview d’Ice Cube.

Ce qui suit est une scène brutale : Dr. Dre la saisit par les cheveux et l’oreille, la projette contre un mur, la frappe à plusieurs reprises, la poursuit jusque dans les toilettes des femmes, et continue à la violenter au sol. Plusieurs témoins sont présents. L’un d’eux rapportera que l’attaque a été si violente que la DJette en question a tenté de s’échapper en rampant.

Barnes portera plainte. Et même si les accusations sont graves, elles déboucheront sur une peine relativement légère : Dre plaide nolo contendere (sans reconnaître sa culpabilité) et se voit condamné à deux ans de probation, 2 500 dollars d’amende, 240 heures de travaux d’intérêt général, et l’obligation de produire une annonce de service public contre la violence. Aucun jour de prison.

Le silence complice de l’industrie

Ce qui frappe, au-delà de l’agression elle-même, c’est le climat d’impunité dans lequel elle survient. Aucun boycott, aucun mouvement public de soutien à Dee Barnes. L’industrie du disque reste muette. L’émission « Pump It Up! » est annulée peu de temps après. Pour beaucoup, cette décision n’est pas étrangère à la pression exercée par des artistes ou producteurs liés à N.W.A.

Barnes racontera plus tard à quel point cet épisode a fait d’elle une paria dans le milieu musical. Non seulement elle a été agressée physiquement, mais elle a aussi été symboliquement exclue d’un univers qu’elle avait contribué à mettre en lumière. La peur, le silence, la loyauté aveugle à des icônes masculines, et la misogynie systémique ont joué en sa défaveur.

Une culture du machisme enracinée

Dr. Dre n’est pas le seul à l’époque à incarner une masculinité toxique dans le hip-hop. Mais son statut, ses relations et son influence vont jouer un rôle central dans la manière dont l’affaire est perçue. Plusieurs membres de N.W.A. minimisent l’incident. Certains vont même jusqu’à le tourner en dérision dans des interviews. Pour eux, la journaliste a simplement été au mauvais endroit, au mauvais moment.

À l’époque, il n’y a pas de Twitter, pas de hashtags pour mobiliser l’opinion, pas de « cancel culture ». La justice populaire, amplifiée par les réseaux sociaux, est inexistante. Résultat : l’image de Dr. Dre reste intacte, ou presque. Il poursuit son ascension. Dans les années suivantes, il fonde Death Row Records, produit Snoop Dogg, découvre Eminem, lance Aftermath Entertainment… et devient l’un des hommes les plus puissants de l’industrie musicale américaine.

La réécriture du passé : Straight Outta Compton

En 2015, la sortie du film « Straight Outta Compton », produit notamment par Dr. Dre lui-même, remet cette histoire dans l’actualité. Le biopic retrace l’ascension de N.W.A. et de ses membres, avec un ton épique et un regard rétrospectif. Mais un détail frappe de nombreux spectateurs : nulle part dans le film il n’est fait mention de l’agression de Dee Barnes.

Cette omission est rapidement dénoncée par des journalistes, des militantes féministes, mais aussi par Barnes elle-même. Pour elle, ce silence volontaire est une manière de réécrire l’histoire en blanchissant l’image de Dre. Pire encore, ce silence est interprété comme une forme d’effacement symbolique, comme si elle n’avait jamais existé.

Des excuses tardives, mais insuffisantes

Devant la polémique suscitée par l’absence de cet épisode dans le film, Dr. Dre publie en août 2015 une déclaration dans laquelle il dit « s’excuser auprès de toutes les femmes qu’il a blessées ». Il évoque une époque où il était « jeune, alcoolique et sans repères », tout en reconnaissant que cela ne justifie pas ses actes.

Dee Barnes acceptera publiquement ces excuses, tout en affirmant qu’elles arrivent tard, et sous la contrainte médiatique. D’autres femmes, comme Michel’le, ancienne compagne de Dre, s’expriment aussi à cette période. Elle affirme avoir été battue à plusieurs reprises par le producteur. Sa parole, longtemps ignorée, commence enfin à trouver écho.

Une affaire emblématique dans l’ère post-#MeToo

Avec la montée en puissance du mouvement #MeToo à partir de 2017, les projecteurs se braquent sur les violences sexistes dans tous les milieux artistiques. L’affaire Dee Barnes refait surface comme un cas d’école. Une agression documentée, médiatisée, mais étouffée. Une victime qui a tout perdu. Un agresseur qui a prospéré.

Cette relecture s’inscrit dans un mouvement plus large de réévaluation des figures emblématiques de la culture pop. Peut-on continuer à célébrer l’œuvre d’un artiste en ignorant les violences qu’il a commises ? Faut-il imposer des règles de responsabilité à ceux qui détiennent du pouvoir et de la notoriété ? La question, toujours ouverte, divise.

Aujourd’hui : une voix retrouvée, mais fragile

Dee Barnes a récemment refait surface dans les médias. En 2019, elle révèle avoir été sans domicile pendant plusieurs mois. Elle lance une campagne de financement participatif pour subvenir à ses besoins. De nombreuses personnalités du hip-hop et des anonymes répondent présents.

Malgré les difficultés, elle continue à militer pour une meilleure reconnaissance des violences faites aux femmes dans l’industrie musicale. Elle prépare également des projets de podcast et d’archives autour de l’histoire du hip-hop, dans le but de réhabiliter la mémoire des pionnières effacées du récit dominant.

Ne pas oublier

L’histoire de l’agression de Dee Barnes par Dr. Dre dépasse le simple cadre d’un fait-divers. Elle dit quelque chose de profond sur une époque, sur une industrie, sur les mécanismes d’impunité qui protègent les puissants. Elle interroge la place des femmes dans le hip-hop, et la mémoire collective de ce mouvement culturel majeur.

Il ne s’agit pas ici de nier l’impact artistique de Dr. Dre. Son influence est indéniable. Mais elle ne doit pas faire oublier les zones d’ombre. Reconnaître les faits, écouter les victimes, interroger le passé : c’est le seul chemin pour construire un futur plus juste. Même dans le hip-hop.